Il quaderno del sole – Gua Sha n. 18

L’automazione è in regalo

Ivan arriva a Napoli e guarda le cose, ricostruisce percorsi di artisti che gli stanno a cuore. Oggi mi è arrivato a casa un libro di una scrittrice che sperimenta con quel misto di memoir, romanzo, vita social. Il romanzo era fatto di paragrafi, come il pezzo di Ivan. Anch’io ho sempre più il bisogno di spezzettare la scrittura in paragrafi perché immagino lettori e lettrici che leggendo si distraggono con le notifiche del telefono e con tutto ciò che contiene e sento che dando paragrafi a chi legge permettiamo loro di fare l’esperienza di una lettura di qualcosa di finito. Un capitolo di quindici pagine sembra richiedere un detox perché lo si possa affrontare. È vero che arrivare al punto e poi a una riga di spazio bianco dà la sensazione di aver finito qualcosa. La gente in viaggio spesso ti dice: “e poi abbiamo fatto Città del Capo; e abbiamo fatto Johannesburg; e abbiamo fatto il Capo di Buona Speranza”. Sono come tanti paragrafi, cose chiuse, che uno sente di aver fatto. Lo sguardo di Ivan mi dà sempre l’idea di avere lo spazio per posarsi sulle cose e incamerarle. I miei occhi si posano su pagine sfogliate di libri ricevuti per posta e pensano a un’era in cui riuscivo a concentrarmi. Mentre scrivo questa introduzione, una persona in un’altra città mi costringe a chattare. Mi distraggo. Il ping del nuovo messaggio mi toglie da un paragrafo. Ma una volta concluso il paragrafo, può dare comunque l’impressione, a chi legge, di un’esperienza conchiusa, completa.

– Francesco Pacifico

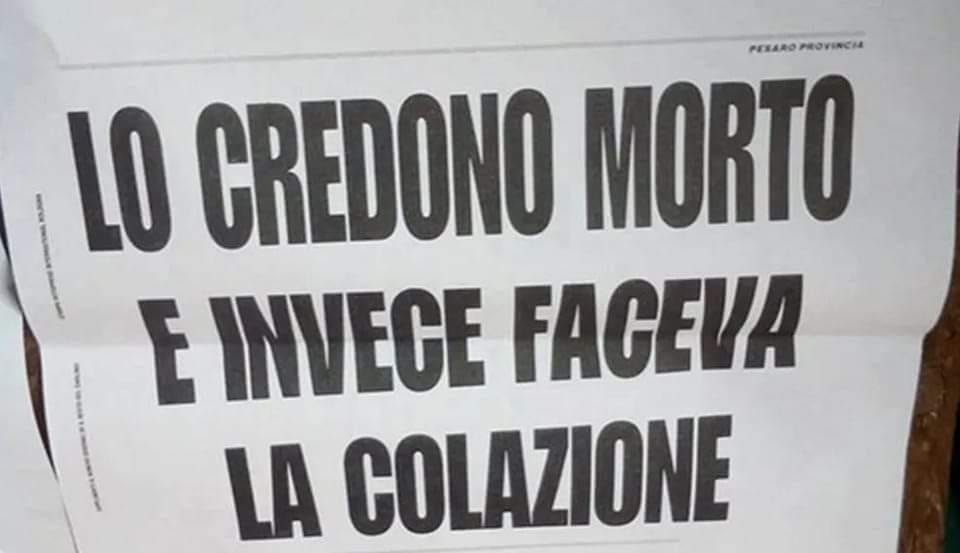

Sofia Torre legge i giornali

Sofia Torre commenta, “la petite mort”.

Il quaderno del sole

Appunti da un viaggio a Napoli

di Ivan Carozzi

Il 16 aprile arrivo alla stazione Centrale di Napoli e mi dirigo verso il quartiere di Fuorigrotta.

***

Dormo all’hotel Esedra. La sala per la colazione è grande, alta e profonda come un palazzetto dello sport. Alla parete destra e alla parete sinistra campeggiano due enormi affreschi di Emilio Notte. Da una parte l’Italia prima del fascismo, dall’altra l’Italia ricreata dal fascismo.

***

Un maggiolone azzurro in via Giacomo Leopardi. Una valigia è legata al portapacchi. Pare una valigia molto vecchia, una valigia in fibrone che avrebbe potuto appartenere a mio nonno, non negli anni Novanta, quando era già molto anziano e andava in vacanza a Ischia, magari col trolley, intendo mio nonno da ragazzo, negli anni Quaranta, quello della foto in pantaloni corti con mia nonna, anche se in quel periodo, essendo povero e non avendo perciò la possibilità di viaggiare, probabilmente non ebbe mai una valigia.

***

Per raggiungere il museo Hermann Nitsch devo farmi a piedi la salita Tarsia, poi girare a destra per vico Lungo Pontecorvo e scendere un centinaio di metri. Nell’ultimo tratto sembra di camminare per le viuzze di Monte Marcello, alle Cinque Terre. È un mattino quieto e pieno di sole. Incrocio lo sguardo di un gatto. Di fronte al museo c’è una sorpresa: una terrazza affacciata su Napoli. A sinistra vedo le case in mattoni di tufo e i vicoli color ferro del quartiere dell’Avvocata, sotto la balaustra il Cavone e in fondo il Vesuvio.

***

È stata una ragazza a Milano a parlarmi per la prima volta del Cavone. Mi aveva mostrato sul telefono la pagina Instagram Radio Cavone Stereo. Io le avevo chiesto che cosa fosse il Cavone e lei mi aveva detto che era un rione popolare di Napoli. Radio Cavone Stereo faceva decine e decine di stories con video del TikTok napoletano, cioè di utenti napoletani di TikTok, dove gente di venti, trenta, quaranta, cinquanta e sessant’anni di età, si riprendeva mentre si truccava, mentre puliva con la spugnetta e il detersivo il water e il piatto della doccia, mentre cantava a squarciagola, mentre si sistemava ‘e zizz’ o sparlava dei vicini di casa. Achille Bonito Oliva, 1981: «[…] più che l’arte di arrangiarsi, l’arte d’inventarsi. Cioè, a dire: a Napoli tutto avviene allo specchio, tutto è un’invenzione, l’autorizzazione a darsi da solo un ruolo, a credere alla propria vocazione, a svilupparla».

Dal Cavone non arriva un singolo suono. La vista dalla terrazza del museo è mozzafiato. Forse è per via dell’altezza, ma l’aria, più sottile, splende e il panorama sembra fatto di tessere colorate che scintillano a ogni incastro. Quanti saranno gli uomini felici in questo momento nel mondo? Cento, mille, un milione? Sono uno di loro.

***

Federico Starnone era un ferroviere e una persona infelice. La sua ossessione era l’ambizione di diventare un pittore. Nel quadro I bevitori un bambino regge una damigiana e riempie il bicchiere di un capomastro, ritratto di spalle. Il bambino che posò per il quadro si chiamava Domenico. Era il figlio del pittore. Da adulto Domenico scriverà il romanzo Via Gemito, dove si racconta la storia del padre e di una casa al Vomero.

***

Al Vomero una signora matura, distinta, jeans chiari attillati, decorati da strass e borchie, con una borsetta Gucci di pelle infilata sotto il braccio, regge una busta della spesa traboccante di ogni ben di dio (c’è parentela tra l’arte barocca del passato e quegli strass e borchie usati per decorare i jeans? E con il silicone che vedo abbondare sui volti? Immagino di sì); cammina con passo affaticato (la strada è in pendenza), al telefono chiede notizie su ’a criatùra, con voce ansimante e una lingua tutta curve e fregi, mentre il riflesso di lei si stria su una vetrina di Salmoiraghi & Viganò.

***

A Borgo dei Vergini, principio del Rione Sanità, entro nel cortile del Palazzo dello Spagnolo, edificio settecentesco noto per lo scalone scenografico, sormontato da volte color crema e pistacchio. Sullo scalone è girata una scena de Il giudizio universale di Vittorio De Sica, dove Gassman, in impermeabile, offre un’adeguata interpretazione dell’architettura barocca: ingannato, disorientato, guarda a destra e a sinistra, senza sapere quale rampa di scale imboccare.

***

Un tempo le strade e le piazze del rione Sanità, a causa di piene e alluvioni, si riempivano di pietre e pezzi di lava.

***

Lungo via Salvator Rosa il marciapiede è ingombrato da tre figure che camminano a braccetto e occupano quasi tutto lo spazio agibile. Al centro c’è un uomo di una certa età, alto, dalla corporatura macilenta e la barba di qualche giorno, con un piumino nero leggero da pochi euro e un paio di cadenti pantaloni della tuta; a sinistra gli dà il braccio un ragazzo tra i venticinque e i trent’anni, mentre una ragazza, poco più giovane, offre all’uomo l’altro braccio. Sono propenso a credere che l’uomo sia il padre del ragazzo e della ragazza. È un quadretto insolito. Non è facile vedere per strada un padre preso per braccio dai due figli, specie se non sono più dei bambini, ma due adulti. I tre camminano adagio e cerimoniosi. Il padre sembra farsi vanto della devozione e del rispetto che il figlio e la figlia mostrano per lui, per di più per strada, di fronte al pubblico dei passanti, calando lungo la sinuosa via Salvator Rosa. In questa immagine, catturata dall’occhio nell’aprile 2022, registro un’ostinazione del padre con la quale simpatizzo istintivamente, un capriccio, una resistenza della figura paterna a restare perno del mondo, un bizzarro avanzo di società patriarcale, ma l’impressione più forte è che dai figli verso il padre ci sia una pietà filiale di stampo confuciano, più che un rapporto di subordinazione più o meno velato, cosa che non solo mi colpisce, ma mi stupisce come un fatto raro, specialmente se espresso in questa forma così plateale e manifesta.

***

Il rione Nicola Miraglia è un complesso di case popolari color crema e amarena, costruito non so quando, forse all’inizio del Novecento. Si trova di fronte allo stadio Maradona. Queste case sono davvero succose, dolci, stupende, specie nel contrasto con l’architettura cementizia dello stadio. Nel giardino del rione ci sono palme, e altri alberi che mi sembrano tropicali, forse dei banani. Resterei qui a leggere e dormire, al sole, per tutto il pomeriggio. Noto una scritta sopra una piastra di metallo annerita, proprio accanto al cancello d’ingresso: «L’automazione di questo cancello è stata donata dal Sig. Federico Barbarano in memoria della moglie Giorgina Ruggiero. Rione N. Miraglia – 15 dicembre 1988». Amo l’idea stramba e originale di Federico Barbarano, che trasforma l’amore per la moglie Giorgina Ruggiero in un apparecchio elettro-meccanico e in un ammodernamento a vantaggio dei vicini di casa.

***

Rione Sanità. 32.000 abitanti in due chilometri quadrati. La chioma di una magnolia enorme spunta dalle mura di un cortile in vico Santa Maria del Pozzo. Si avvicina un signore con la busta della spesa in mano e mi racconta a proposito di questa magnolia. Dice che la magnolia venne piantata duecento anni fa da Sant’Alfonso de’ Liguori, l’autore di Tu scendi dalle stelle. Un gruppo di botanici recentemente si è messo a studiare la magnolia, volendo scoprire la ragione di tanta longevità e splendore. L’ipotesi dei botanici è che la magnolia abbia radici ormai profondissime, che si alimentano voracemente delle fogne e degli scarichi che passano sotto le strade della Sanità.

***

Torno al museo Hermann Nitsch e in un angolo appartato della sala conferenze, come un altarino in ombra che pochi devono aver notato, scopro una serie di ritratti fotografici dedicati a Luciano Cilio, il compositore di Dialoghi del presente, disco che avevo adorato, molti anni fa, e di cui mi ero praticamente dimenticato, insieme a un pezzo della mia vita, che da un pozzo, da una forra, ora torna a galla, con tanto di bollicine, insieme al ricordo di una casa di tre stanze, di un divano bianco, del sapore di un paio di labbra, il che, alle dieci e mezzo del mattino in una sala conferenze vuota, mi coglie davvero di sorpresa.

***

In via Toledo una sera noto un quadretto dipinto a tempera attaccato a un muro. È il ritratto di un uomo che sorride con una punta di malizia e indossa un gilet variopinto. Si avvicina un tale mentre finisce di sgomberare una bancarella. «Chi è?», mi chiede. «Renzo Arbore», rispondo, «almeno mi sembra». L’uomo conferma: «Bravo, è proprio lui, Renzo Arbore, il re del gilet! L’ho fatto io quel quadro». Qualche giorno dopo mi ritrovo a passare per quel tratto di via Toledo, ma in un altro orario. La bancarella è in piena attività e occupata da centinaia e centinaia di gilet usati, dei colori, delle fantasie e dei tessuti più diversi. I gilet sono accatastati ovunque, agganciati a file di ometti o depositati in strati scomposti sopra la bancarella. Mi avvicino. Il venditore non mi riconosce, si qualifica come il re del gilet e si fa avanti per convincermi a comprare uno dei gilet in vendita. È una bancarella povera, un po’ pulciosa, la bancarella di un mercato del dopoguerra, neorealista, ma testimonia un principio, che è fondato, razionale e di ordine economico, quello della specializzazione, della nicchia di mercato, per cui il venditore, questo signore anziano, trasandato e sempre di buon umore, deve avere puntato tutto su questo preciso indumento, che forse, anche per l’esotismo della parola che lo indica, la parola francese «gilet», magari secondo il commerciante porta in sé una goccia di nobiltà, qualcosa di dandy, antico, speciale, raffinato, il segno di una distinzione che le persone, i clienti, dovrebbero poter riconoscere mentre passeggiano per via Toledo.

***

Del re del gilet parlo al fantasma con il quale in questi giorni ho parlato di tutto, delle tarde mattinate di sole, della terrazza al museo Nitsch, della pendenza che si avverte sotto i piedi ed è l’anima e la voce di certe strade al Vomero, degli affreschi di Emilio Notte, della magnolia misteriosa e vitale, e di tutto il resto… è il fantasma che ho desiderato fosse reale, qui, ma, divenuto un fantasma, vive solo in me.